Le parcours médical n’accorde que rarement une place à l’incertitude. Lorsque survient une erreur, les répercussions ne se limitent pas à une simple défaillance technique. Elles prennent racine dans une réalité bien plus grave, où se mêlent détresse physique, déséquilibre émotionnel et quête incertaine de réparation. En France, des centaines de patients voient leur quotidien basculer, parfois sans explication ni reconnaissance. Pourtant, la médecine moderne repose sur un fondement essentiel : la confiance. Dès que celle-ci se rompt, le silence institutionnel devient un fardeau supplémentaire pour les victimes. Ce mutisme, bien souvent encouragé par une peur des poursuites ou une culture de l’omerta, contribue à isoler les personnes lésées dans un processus de souffrance prolongée.

Une détresse souvent passée sous silence par les institutions médicales

Le système de santé, structuré autour de protocoles stricts, éprouve des difficultés notables à reconnaître ses défaillances. Trop souvent, les victimes d’erreurs médicales rencontrent des obstacles dès leurs premières démarches. Les demandes d’explication restent sans réponse ou se heurtent à un jargon technique volontairement inaccessible. Cette opacité nourrit la frustration et alimente un doute profond sur l’intégrité des dispositifs de contrôle internes. Le processus de reconnaissance de la faute médicale s’apparente alors à un labyrinthe procédural, où chaque étape exige des ressources considérables, tant morales que juridiques.

Au sein même des établissements hospitaliers, la crainte de nuire à la réputation de l’institution empêche bien souvent l’expression de la vérité. Les personnels soignants, soumis à une pression hiérarchique constante, se trouvent réduits au silence ou sommés d’adopter une posture défensive. Cette absence d’autocritique compromet les possibilités d’amélioration continue et de prévention. Le poids du non-dit pèse autant sur les victimes que sur les soignants eux-mêmes. L’échec d’un geste médical ne devrait pourtant jamais occulter la valeur d’une prise en charge humaine et transparente. Rejoignez l’adresse https://accident-medical.fr/ pour en apprendre plus.

Le long chemin vers la reconnaissance juridique et l’indemnisation

Faire valoir ses droits après une erreur médicale relève d’un combat souvent inégal. Le cadre juridique français prévoit des voies d’indemnisation, notamment à travers les commissions de conciliation ou les juridictions administratives. Toutefois, ces recours s’accompagnent d’une complexité procédurale qui décourage un grand nombre de plaignants. La nécessité de prouver le lien de causalité entre l’acte médical et le dommage subi constitue un obstacle majeur. Les expertises médicales, essentielles dans ce type de contentieux, ne garantissent pas toujours une lecture impartiale des faits. L’indépendance des experts se voit parfois remise en question, ajoutant au sentiment d’injustice.

En outre, les délais d’instruction peuvent s’étendre sur plusieurs années, ce qui prolonge la douleur morale et retarde la reconstruction personnelle. L’absence de réponse rapide alimente une forme d’épuisement émotionnel. Certains patients, malgré les preuves accumulées, finissent par abandonner la procédure, faute de moyens financiers ou psychologiques. La justice, censée restaurer l’équilibre rompu, se transforme alors en parcours d’endurance. Chaque étape, chaque pièce du dossier, chaque audience exige une résilience que peu parviennent à maintenir.

La place centrale des associations et de l’accompagnement psychologique

Face à l’inertie institutionnelle, les associations de victimes jouent un rôle déterminant. Elles offrent un soutien juridique, mais aussi une écoute active et solidaire. Cet accompagnement s’avère fondamental, car il permet de rompre l’isolement et de renforcer la légitimité de la parole des patients. Grâce à ces structures, de nombreuses personnes trouvent enfin un espace d’expression où leur souffrance se voit reconnue. Les récits collectifs contribuent également à révéler des défaillances systémiques que les autorités ne peuvent plus ignorer. Ces initiatives citoyennes participent à la démocratisation du débat sur la sécurité des soins.

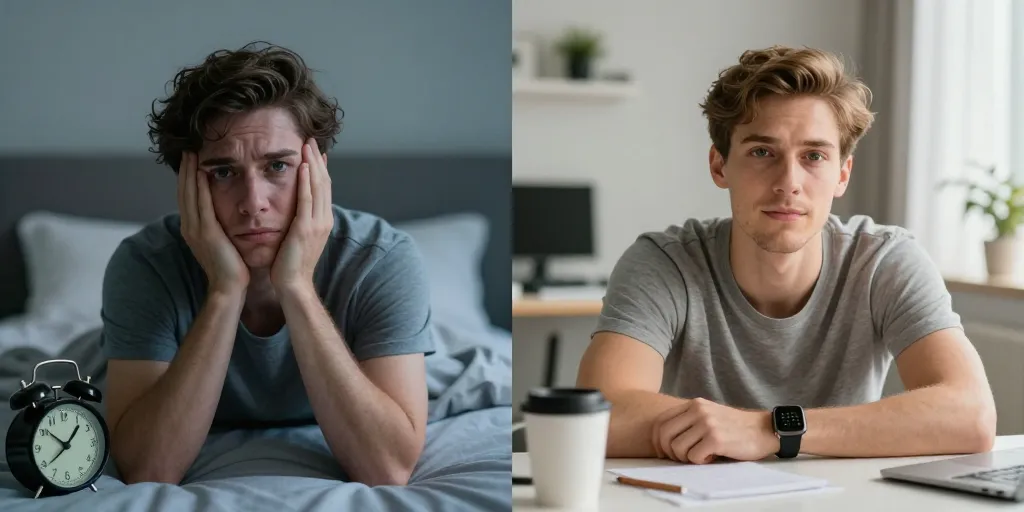

Sur un autre plan, la prise en charge psychologique demeure une dimension encore trop négligée. Le traumatisme vécu par les victimes ne disparaît pas avec l’indemnisation. Il perdure sous des formes multiples, allant de la perte de confiance envers le corps médical à l’apparition de troubles anxieux ou dépressifs. Un suivi adapté, assuré par des professionnels formés à ce type de souffrance, constitue une étape incontournable dans le processus de réparation. Redonner une voix aux victimes, c’est aussi leur permettre de rétablir un lien apaisé avec leur santé.